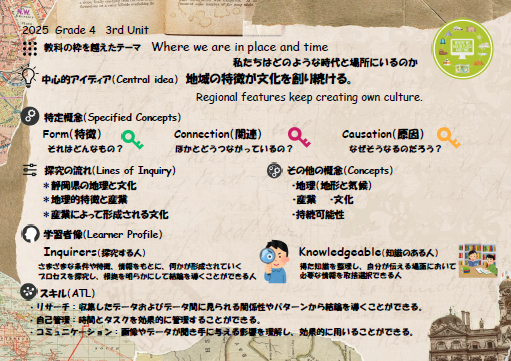

4年生は、Unit 3の探究が始まりました。

Unit 3のテーマは、「私たちはどのような場所と時代にいるのか」、

セントラルアイデアは「地域の特徴が文化を創り続ける」です。

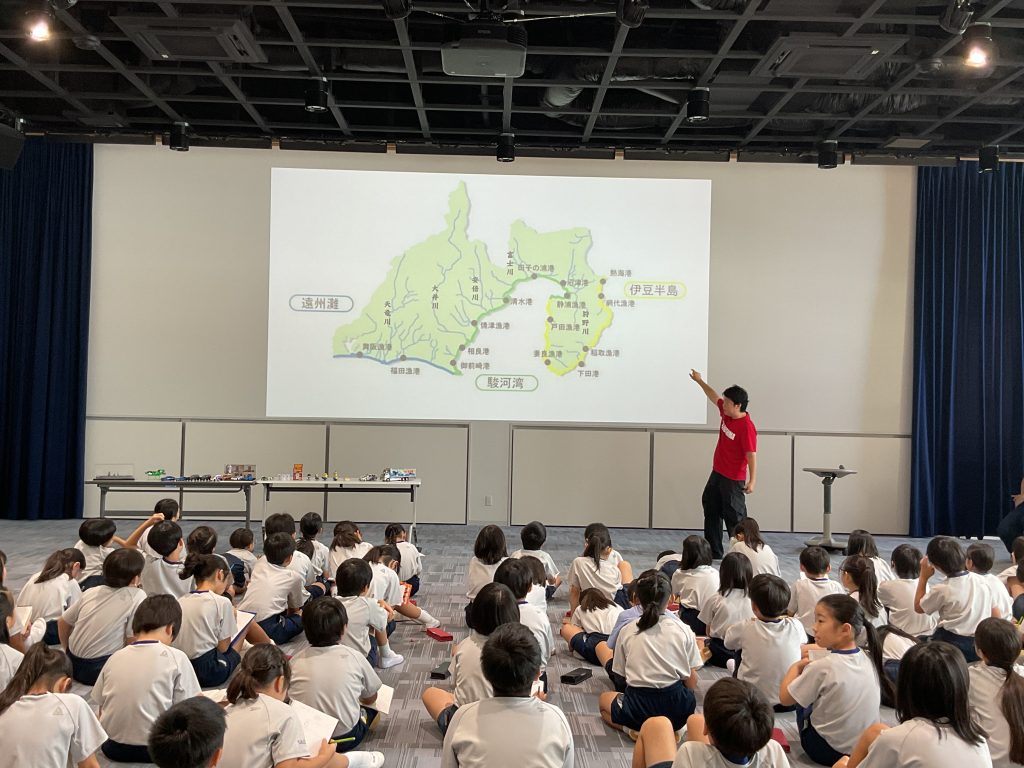

静岡県をトピックに、地理的な特徴や文化的な背景と産業のつながりを探究し、そこから地域の文化と持続可能性について考えていきます。

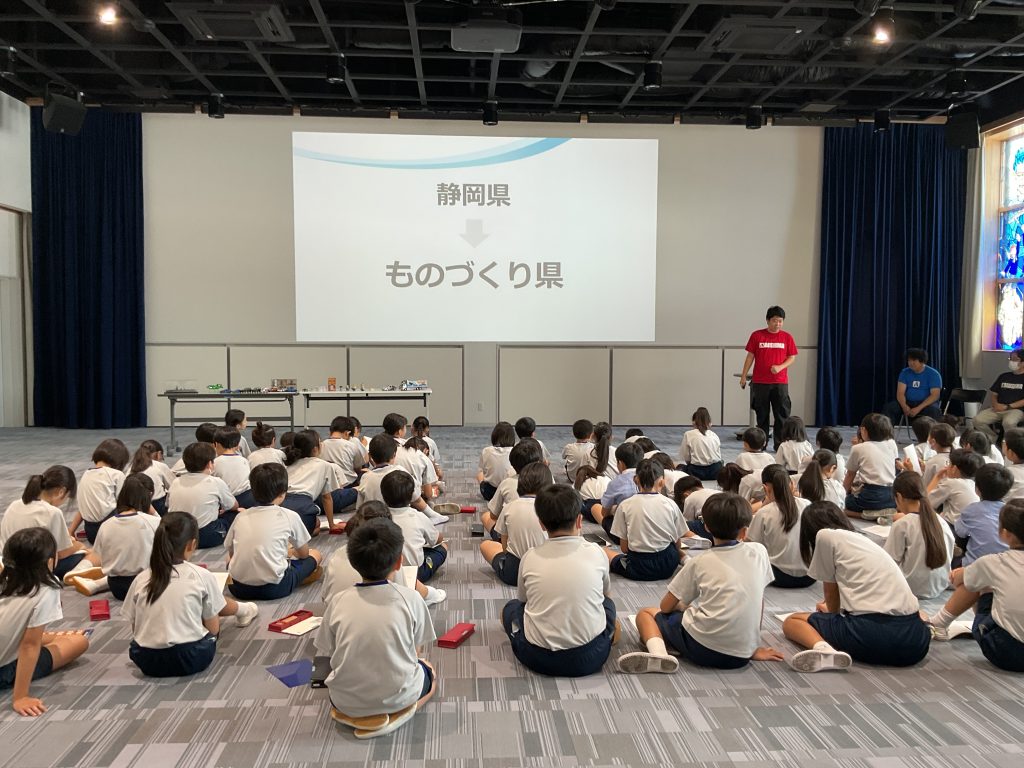

静岡県の地理的特徴と、静岡県で有名なものについて考えたところで、なぜそれが有名なのかという問いを立てました。そこで、静岡県、そして、私たちの学校がある静岡市の主要な産業である「プラモデル」について、青島文化教材社の方にお越しいただき、静岡県のプラモデル産業がなぜ盛んであるのか、また、実際にプラモデル作りを体験させていただきました。

「静岡県は、ものづくりが盛んな県。」

とはいっても、実は、静岡市に住んでいると、あまり実感がありません。

では、なぜ盛んなのか。

今日は、地理的な要因や歴史的な背景からその問いについて学ぶことができました。

じつは、静岡県では、たくさんの工業生産品が出荷額や生産量などで日本一なのだそうです。

プラモデルは、静岡県だけで92%のシェアを誇るそうです。

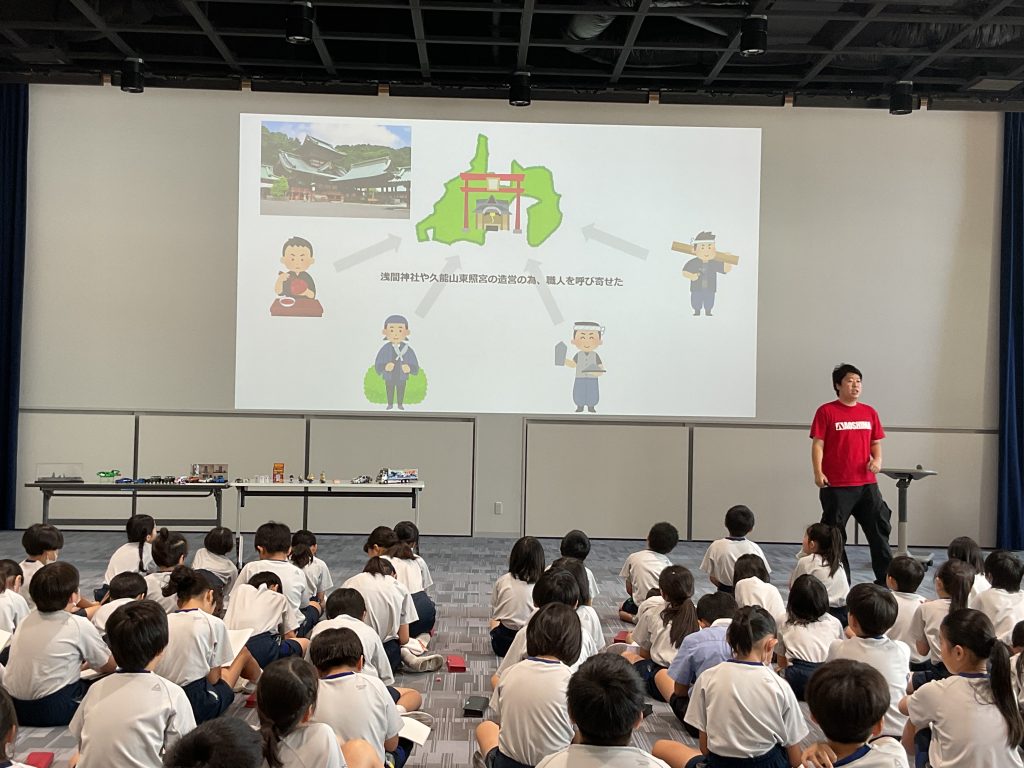

では、なぜなのか?

そこには、多くの地理的な要因と歴史的な要因があったのです。

多くの技術者が集まったこと、江戸と京都を結ぶ東海道や港があったこと、水資源が豊富であったことなど、昔からモノづくりに適した土地であったことが分かりました。

特に、プラモデルづくりには、歴史的に有名な人物ともつながっていることもわかりました。

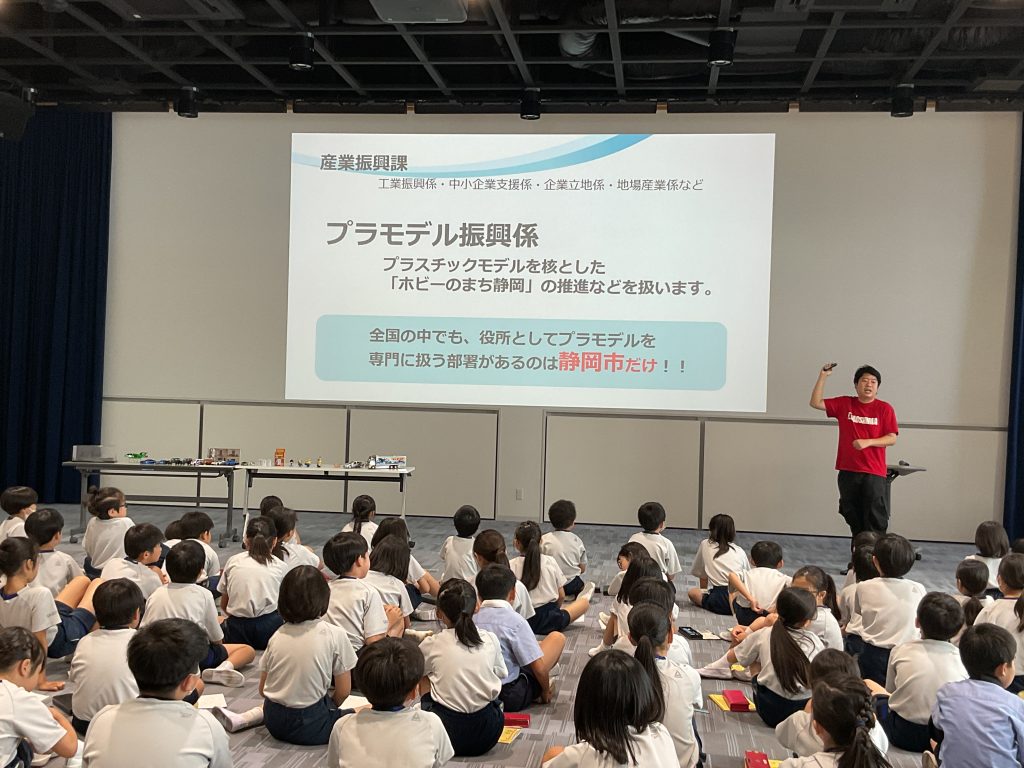

今、静岡市では、プラモデルを核とした「ホビーのまち静岡」を推進しているそうです。

今日うかがったお話をヒントに、ここから地理的な特徴と産業のつながりについて探究を進めていきたいと思います。

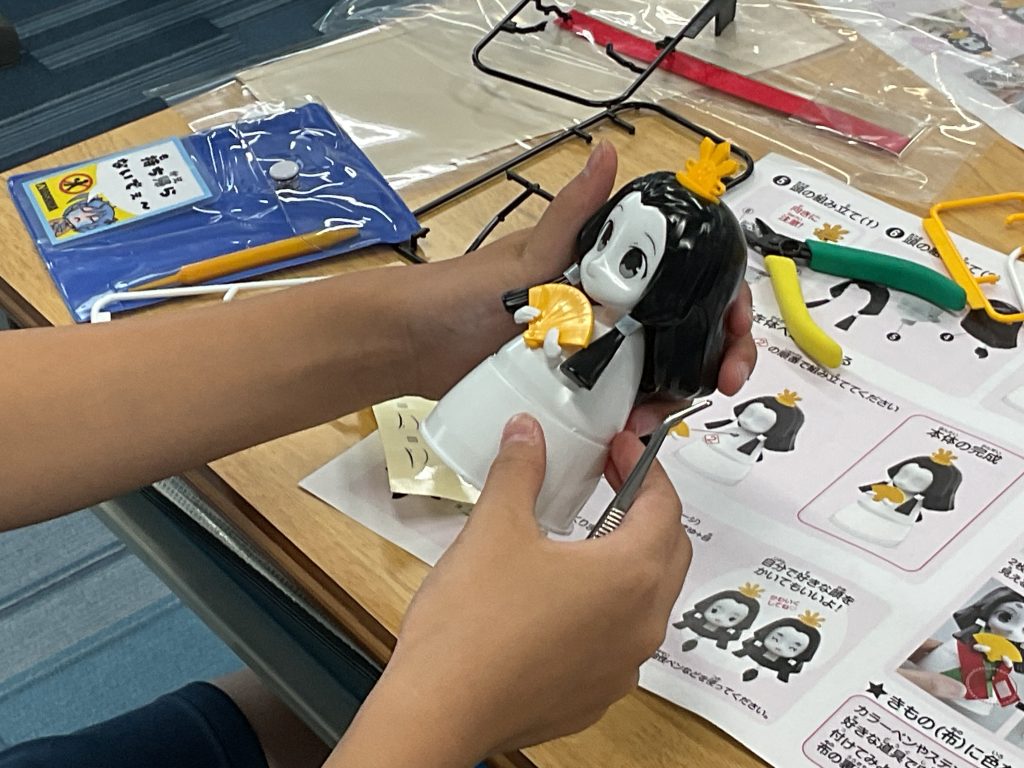

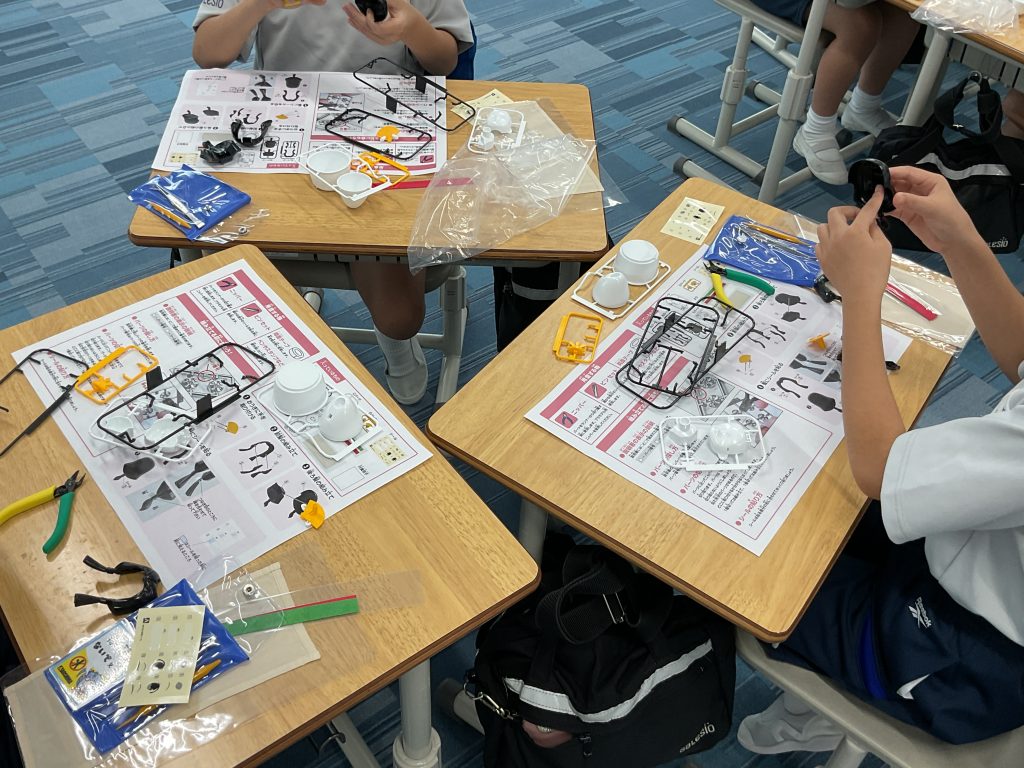

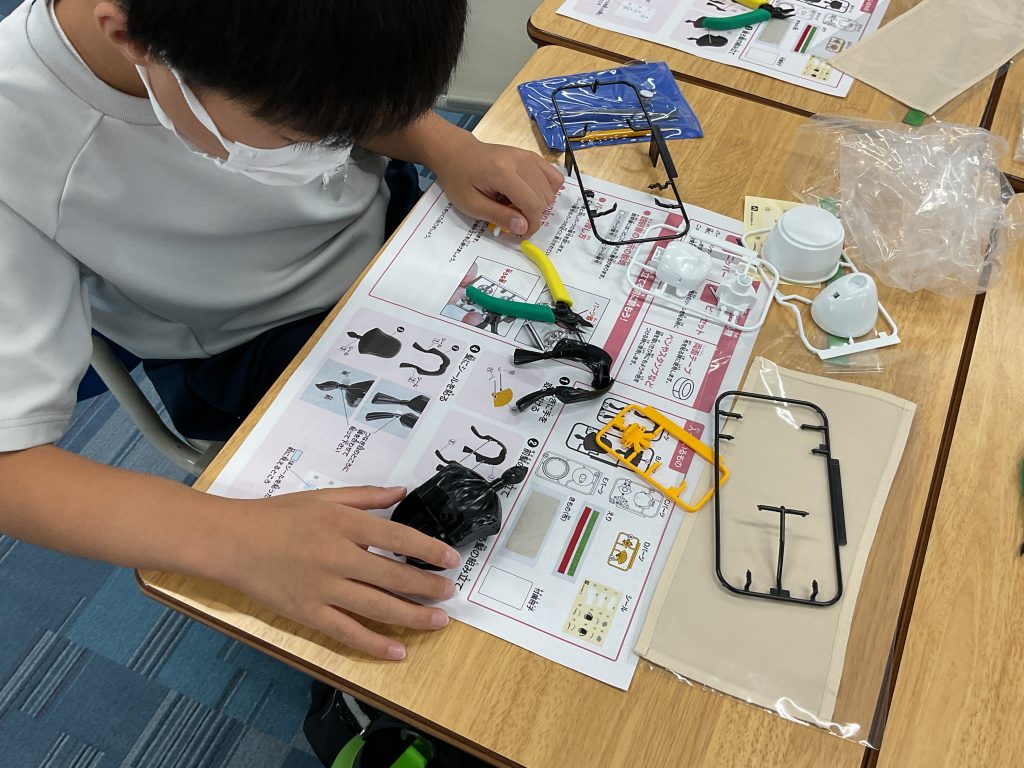

お話をうかがった後、実際にプラモデルづくりを体験させていただきました。

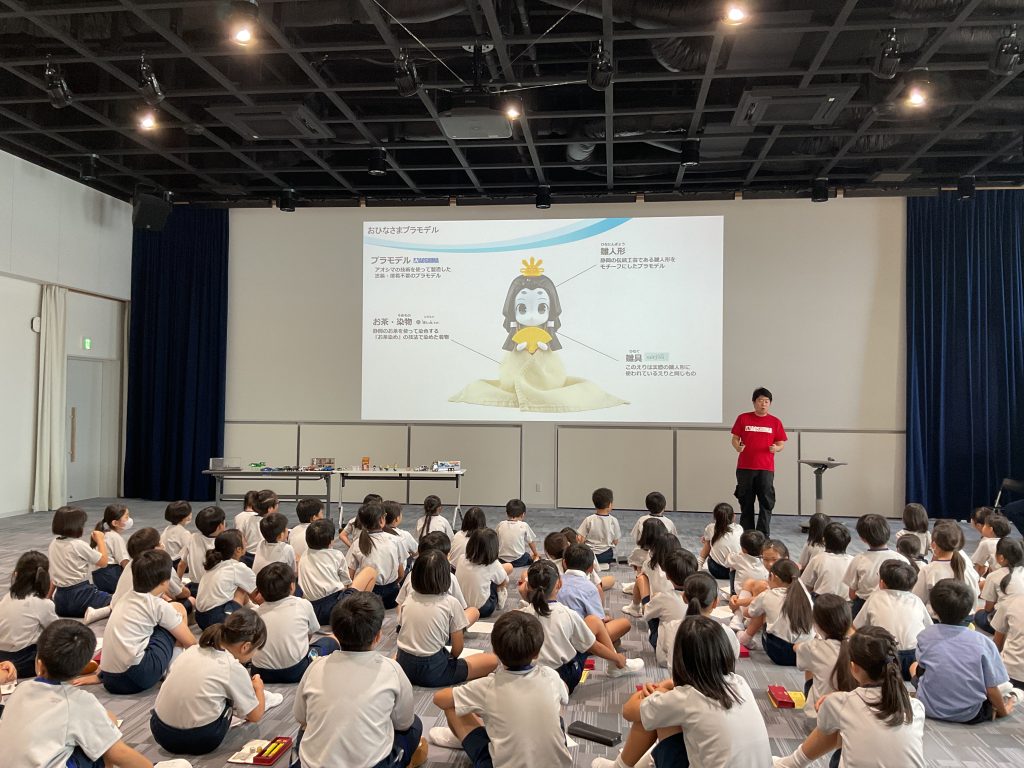

静岡の産業が詰まった特別なプラモデルです。

静岡の伝統工芸であるひな人形のひな具、主要な農産物であるお茶で染めた布、そしてプラモデル。

さあ、プラモデル作りに挑戦です。

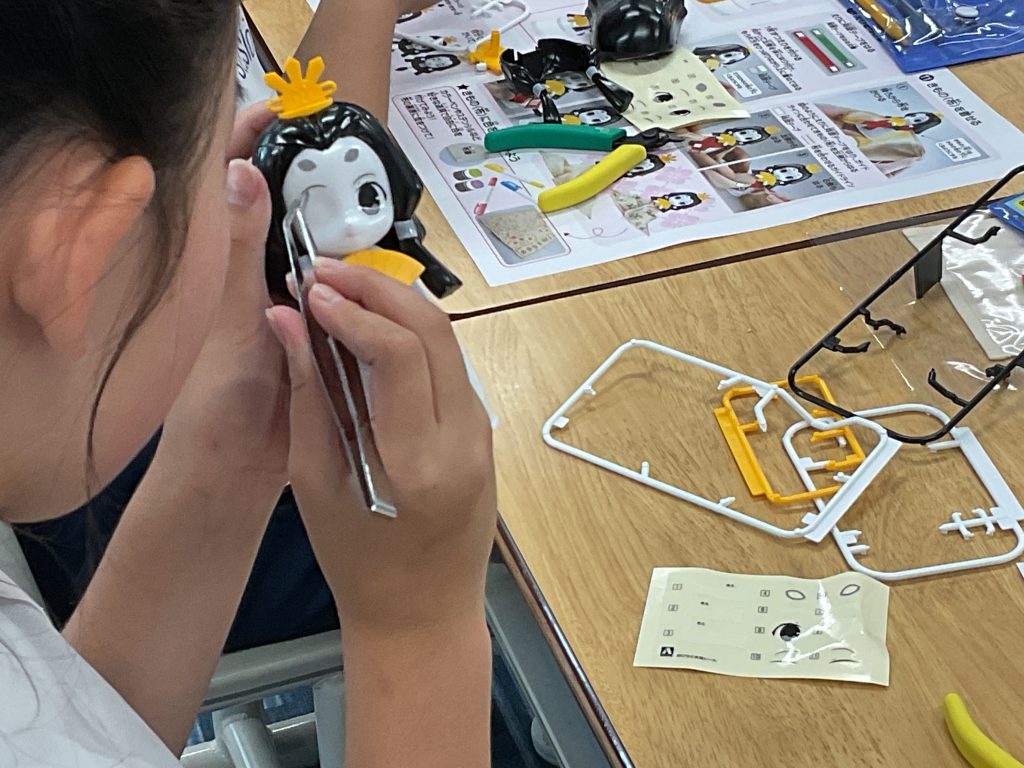

はじめてプラモデルをつくる児童もいましたが、みんなかわいいひな人形をつくることができました。

自分だけのひな人形を完成させて、とても満足そうでした。

青島文化教材の皆様、このような学びの機会をいただくことができ、本当にありがとうございました。

さあ、ここから、地域の地理的特徴、文化的背景と産業のつながり、そして地域の文化とは何か、探究を深めていきましょう。